Por Andrés Sáenz, Director Ejecutivo de CIVIX Colombia

El año pasado el Reuters Institute encontró, en un estudio comparativo entre 42 países, que el porcentaje de personas que confía la mayor parte del tiempo en la mayoría de las noticias fue de apenas 42% (en Colombia la cifra es del 38%).

Esta tendencia se intersecta con otra igual de preocupante: cada vez más personas utilizan las redes sociales como herramienta principal de información, en contraposición a un consumo cada vez menor de medios tradicionales, como la prensa escrita, puesto que el interés por las noticias está en franco declive: pasó de un 63% en 2017 a un 51% en 2022 (Reuters Institute, 2022).

En otras palabras, cada día nos interesa menos informarnos más, y cada día nos informamos con fuentes de peor calidad y sin criterios de ética periodística. ¿No es esta la receta de una tormenta perfecta?

Estas tendencias, por supuesto, no están ocurriendo en el vacío. En las últimas décadas, la expansión del internet y las redes sociales han revolucionado la forma en que las personas interactúan, se informan y participan en la vida pública.

Con ella han llegado extraordinarios avances tecnológicos como las inteligencias artificiales y se han disminuido los costos de entrada al mercado de la información noticiosa prácticamente a cero.

Mientras que antes necesitabas de un capital extraordinario para montar un medio de comunicación, ahora a duras penas necesitas pagar una plantilla de internet y un dominio, y estás listo para comenzar a informar (¿o desinformar?) a una audiencia global.

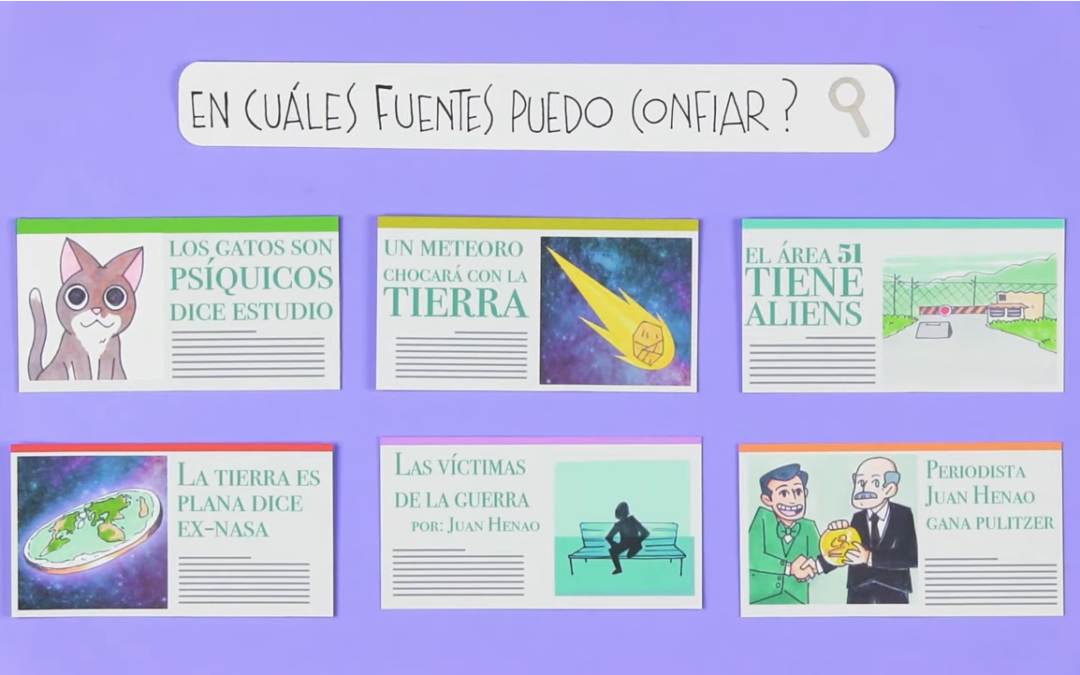

Precisamente esta democratización de la información ha generado nuevos desafíos, especialmente en lo que se refiere a la desinformación, los discursos de odio, la estigmatización y a otras amenazas a la democracia que se encuentran en el entorno digital.

Si bien, la desinformación es un fenómeno que ha existido desde hace mucho tiempo, su impacto se ha multiplicado con la expansión de las redes sociales y la posibilidad de difundir información de forma masiva y sin filtro.

Cuando todos podemos ser opinadores profesionales y tener una plataforma para amplificar nuestra voz así esté sustentada en información falsa o malintencionada sin sufrir mayores consecuencias que, eventualmente, ser obligados a rectificar, ¿en dónde quedan la verdad y la justicia como pilares de la democracia?

Esta problemática adquiere otra capa de complejidad cuando es ejercida desde las altas esferas del poder. Como afirma Moisés Naím en su último libro, las épocas de déspotas desvergonzados y autócratas del siglo XX que buscaban destruir el Estado de derecho mediante la fuerza bruta han quedado atrás, hoy en día “los autócratas del siglo XXI lo socavan mediante el poder corrosivo de la falsa imitación” (2022, p. 35).

El autor se refiere aquí al sigilo con el que se mantienen las formas externas del orden constitucional en los que se vacían de contenido principios básicos de legalidad, pero también al instrumento de la posverdad como uno de los componentes de su tríada del declive actual del poder, junto con los conceptos de populismo y polarización (las famosas 3 P).

Un ejemplo de su reflexión es el siguiente:

“Los argumentos seudocientíficos no están concebidos para ganar un debate intelectual, sino más bien para que ese debate se quede estancado: se trata de crear una controversia en la que la gente corriente se sienta incapaz de decidir quién es el ganador”, dice en la página 39.

En este contexto de posverdad la fractura de la confianza en las instituciones democráticas adquiere un nuevo matiz: cada vez importan menos los hechos reales, únicamente importan las afirmaciones que confirman nuestra identidad, creencias, o sesgos previos.

¿O acaso no existen aún hoy en día defensores a ultranza del creacionismo, del terraplanismo, y del diseño inteligente en las calles y en las aulas? Este es precisamente el entorno en el que se vuelve necesario replantear la necesidad de una educación en ciudadanía con énfasis en la alfabetización digital e informacional que sea verdaderamente efectiva para combatir la desinformación y que permita fortalecer la resiliencia digital de las y los ciudadanos, pero ¿a qué hacemos referencia exactamente cuando abordamos estos conceptos?

Por una parte, la educación en y para la ciudadanía se puede entender como un proceso de formación que busca fomentar valores y habilidades para la participación activa, informada, y responsable de niños, niñas, y adolescentes en la esfera pública y social.

Por otra parte, la alfabetización digital e informacional se refiere a la capacidad de utilizar de forma crítica y responsable las tecnologías de la información y la comunicación. En la intersección entre ambos conceptos se encuentran teorías como la del Razonamiento Cívico en Línea (Civic Online Reasoning).

Este es “la capacidad de buscar, evaluar, y verificar de manera efectiva información política y social en línea” (McGrew et al., 2017), con la cual se han concebido nuevas formas de estructurar currículos pedagógicos en las aulas de clase poniendo en el centro de la ecuación la formación de habilidades en las y los estudiantes para navegar ecosistemas de desinformación en línea mediante el aprendizaje de técnicas de lectura lateral. Algunos casos de estudio que incluyen este tipo de estrategias son COR de la Universidad de Standford en Estados Unidos, Ctrl-F en Colombia y en Canadá, o Digimente en Colombia.

Estudios sobre el tema han demostrado que en su mayoría las y los estudiantes muestran evidencias de uso de lectura vertical (por ejemplo: la búsqueda de errores de ortografía, cantidad de publicidad en la página web, si hay enlaces rotos, el tipo de URL de la página, entre otros) sobre lectura lateral (verificar la afirmación, verificar el contexto original de la información, o verificar las fuentes, entre otros) al momento de evaluar información en línea.

Esto no es una sorpresa puesto que dentro de los esquema currículares actuales se les solicita a los estudiantes que busquen señales con una serie de criterios específicos para evaluar las fuentes y determinar su fiabilidad (Pavlounis, et al., 2021).

El equivalente de esto en el mundo de las relaciones sentimentales es determinar si la persona en cuestión es una buena pareja para uno basado únicamente en lo que él o ella dicen de sí mismos en sus redes sociales o en sus perfiles de aplicaciones de citas.

Si usualmente intentamos tener referencias de esa persona a través de terceros, sean estos amigos/as en común o el buscador de Google, ¿por qué no hacemos lo mismo con uno de los activos más importantes de la democracia: la información basada en hechos?

Estamos ante una oportunidad histórica de repensar la forma en que aprendemos (y enseñamos) habilidades y herramientas fundamentales para el mundo de hoy. En una sociedad de populismos, polarización y posverdad se necesitan transformaciones potentes de los sistemas educativos (aún anclados en lógicas del siglo XX en el mejor de los casos) para que estos se puedan mover al vertiginoso ritmo de los cambios tecnológicos actuales.

Vale la pena recordar que “la información confiable es para la salud cívica lo que el saneamiento adecuado y el agua potable son para la salud pública. Los materiales educativos de alta calidad, validados por investigaciones y distribuidos gratuitamente son esenciales para mantener la vitalidad de la democracia” (Standford History Education Group, 2019, 27).

En definitiva, la educación en ciudadanía y la alfabetización digital e informacional son herramientas esenciales para combatir la desinformación y las amenazas a la democracia. Su promoción y fomento son un deber de todos aquellos que estén comprometidos con la construcción de sociedades más justas, informadas y democráticas. ¿Qué estamos esperando?

Fuentes

Reuters Institute. Digital News Report. 2022. Disponible en: https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2022-06/Digital_News-Report_2022.pdf

McGrew, S., Ortega, T., Breakstone, J., & Wineburg, S. The challenge that’s bigger than fake news: Civic reasoning in a social media environment. American Educator, 41 (3). 2017. 4-11.

Naím, Moises. La Revancha de los Poderosos. 2022. Penguin Random House Grupo Editorial. Barcelona, España.

Pavlounis, D., Johnston, J., Brodsky, J., & Brooks, P. The Digital Media Literacy Gap: How to build widespread resilience to false and misleading information using evidence-based classroom tools. CIVIX Canada, Noviembre de 2021. Disponible en: https://ctrl-f.ca/en/wp-content/uploads/2021/11/The-Digital-Media-Literacy-Gap-Nov-7.pdf

Standford History Education Group. Students’ Civic Online Reasoning: A National Portrait. 2019. Disponible en: https://cor.stanford.edu/research/students-civic-online-reasoning-a-national-portrait-2021/

Este artículo fue publicado originalmente en la Red de Educación de La Silla Vacía